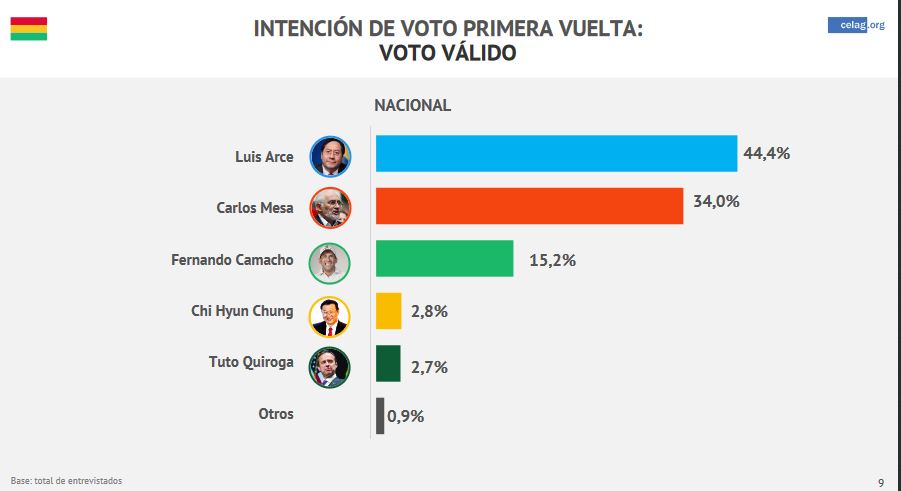

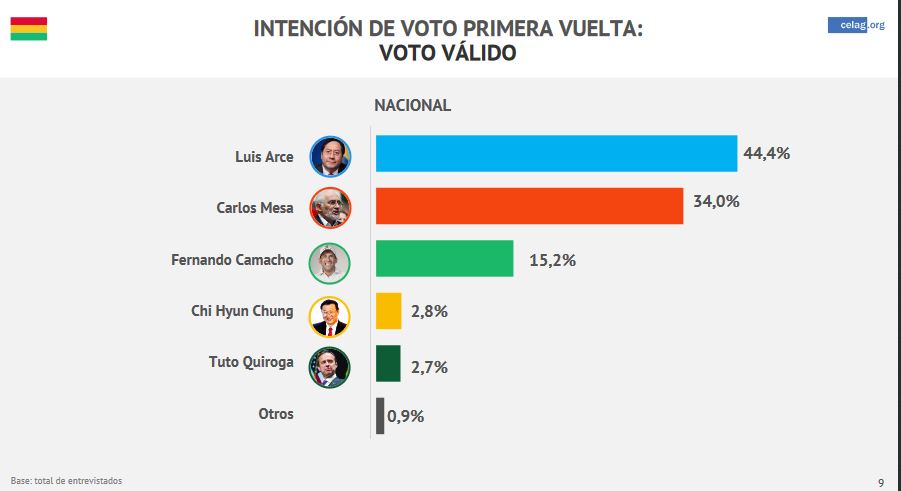

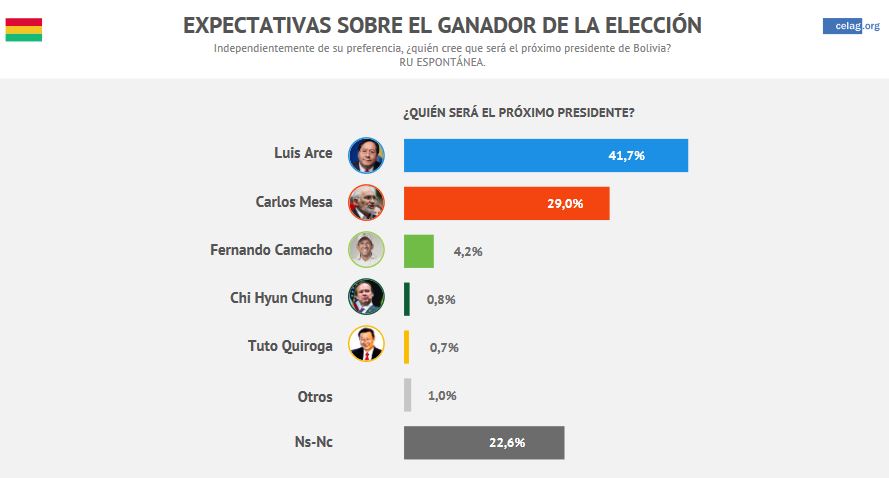

Un second sondage achevé le 29 septembre mené par la CELAG confirme que Arce devrait l’emporter, en dépassant 40% des voix avec plus de 10% des voix d’avance

Dimanche 18 octobre auront lieu en Bolivie des élections générales afin d’élire le président, le vice-président et de renouveler les 130 députés et 36 sénateurs du Parlement. Peut-on parler d’une « grande fête démocratique » ou, un an après le renversement d’Evo Morales, s’agira-t-il d’une consolidation du coup d’Etat réussi sur la base d’un rapport « bidon » de l’Organisation des Etats américains (OEA) ?

Le 18 octobre auront lieu en Bolivie des élections générales afin d’élire le président, le vice-président et de renouveler les 130 députés et 36 sénateurs du Parlement. Peut-on parler d’une « grande fête démocratique », selon l’expression consacrée ?

Pour mémoire : suite aux élections d’octobre 2019, le pays a connu une rupture constitutionnelle débouchant sur une prise de pouvoir (le 12 novembre) de la sénatrice d’opposition Jeanine Añez, dont le parti conservateur Unité démocratique (UD) venait d’obtenir un spectaculaire… 4,24 % des voix. Elle devint néanmoins miraculeusement « présidente » grâce à l’appui des Forces armées, de la police, des partis de droite et des factions d’extrême droite, de transfuges de la société dite « civile » – les Eglises catholique et évangéliques apportant leur bénédiction. En quelques heures, les Etats-Unis (de Donald Trump), le Brésil (de Jair Bolsonaro) et l’Union européenne (par la voix de son représentant León de la Torre) adoubèrent l’enfant adultérin de cette union et le baptisèrent « gouvernement de transition ».

Dans tout événement, il y a les faits et il y a leur interprétation. Concernant l’épisode précité, les classiques « la démission du président Evo Morales, le 10 novembre 2019 » ou « le départ d’Evo Morales (…) à propos duquel on débat encore [1] » peuvent faire illusion au sein du club de la « pensée conforme » (qu’elle soit de droite ou prétendument de gauche), mais constituent en réalité une pure illusion [2]. En effet…

Secret de polichinelle : le 20 octobre 2019, le président sortant Evo Morales, qui se représentait au nom du Mouvement vers le socialisme (MAS), a gagné le premier tour du scrutin présidentiel avec 47,08 % des suffrages et plus de dix points d’avance sur le deuxième, Carlos Mesa (Communauté citoyenne [CC], 35,51 %) [3]. Il était donc élu. Il n’a pas été poussé à la démission en raison de « fraudes » ayant entaché sa victoire ; alors qu’explosait une vague de violence destinée à terroriser ses ministres et législateurs, ses proches, ses militants et électeurs, il a été victime d’un Coup d’Etat.

Autre fait établi : à travers le rapport de ses observateurs, c’est l’Organisation des Etats américains (OEA), dirigée depuis 2015 par un comparse de l’administration Trump, l’uruguayen Luis Almagro, qui a légitimé devant l’ « opinion internationale » la thèse de la fraude, qu’agitait la propagande de l’opposition depuis des mois. Ultérieurement, plusieurs organismes et experts indépendants étrangers – dont plusieurs étatsuniens de renom – ont clairement établi le caractère fallacieux des conclusions de ce rapport [4]. Ils ont ainsi confirmé la victoire d’ « Evo ».

Première conséquence de la rupture démocratique : une situation de grande violence, de répression et de violations des droits humains. Deuxième prolongement : alors que le gouvernement de facto était censé convoquer de nouvelles élections dans un délai de 90 jours, il exerce toujours le pouvoir quasiment un an après le début de l’usurpation.

Initialement prévues pour le 22 janvier 2020 (fin officielle du mandat de Morales), puis le 3 mai, le scrutin a été repoussé au 6 septembre et enfin au 18 octobre. A chaque fois, pour retarder l’échéance, il fut mis en avant les « conséquences et dommages sur la santé » qui pourraient survenir à cause de l’organisation de la consultation en pleine pandémie. A cet argument, que l’on peut estimer raisonnable, s’ajoute néanmoins un point beaucoup plus important : au long de tous ces mois, et malgré les multiples mesures de coercition, le MAS et son candidat à la présidence Luis Arce – Evo Morales, réfugié en Argentine, étant interdit de séjour et de participation électorale – demeurent en tête de tous les sondages dans la perspective de prochaines élections générales. Jugés inopportunes, dès lors, par le pouvoir de facto. Qui les repousse, et les repousse, et les repousserait bien à l’infini.

La pression sociale, de fortes manifestations provoquant en août un quasi blocage du pays et la résistance du pouvoir législatif que domine toujours le MAS ont rendu impossible un tel scénario. La date du 18 octobre a finalement été homologuée par une loi. Que la « présidente autoproclamée » Añez a dû signer la mort dans l’âme, après avoir beaucoup résisté.

Washington, 29 septembre. C’est là que se mènent la veillée d’armes, le branle-bas de combat. Ministre bolivien de l’Intérieur, l’extrémiste Arturo Murillo Prijic, vient de débarquer pour une visite « officielle » aux Etats-Unis. Murillo, c’est l’homme fort du régime putschiste. Surnommé « Trompo » (Toupie) lorsqu’il était pilote de course, il a fait de sa carrière politique un instrument pour réussir en affaires (et vice-versa). Riche patron du secteur, il a fondé l’Association des hôteliers du Tropique de Cochabamba. Dans sa trajectoire, rien n’est vraiment pur. Le 3 mai 2016, alors qu’il était sénateur pour le compte de l’Unité démocratique (le parti de Janine Añez), il a été condamné à deux ans de prison pour avoir falsifié son livret militaire afin de pouvoir se présenter à la députation (et être élu pour la période 2006-2011) ainsi que pour postuler à la mairie de Cochabamba. Il n’a jamais été emprisonné et, fort opportunément, le coup d’Etat a interrompu la procédure qui se poursuivait contre lui.

A moins de trois semaines de l’élection, voici donc Murillo à Washington. Pour ce faire, il s’est substitué à son homologue des Affaires étrangères, Karen Longaric, sans autre forme de procès. Mais, depuis le « golpe » [5], Murillo fait la pluie et le sale temps en Bolivie. Même ses acolytes finissent par en subir les conséquences. Démissionné de force le 28 septembre pour avoir exprimé son désaccord avec la privatisation à la hussarde de la Compagnie de lumière et d’énergie électrique de Cochabamba (ELFEC), le ministre de l’Economie Óscar Ortíz a laissé libre cours à sa frustration :« La présidente Añez a remis l’avenir du gouvernement et du pays au ministre Murillo, une personne qui n’a pas la capacité, qui n’a pas la sérénité nécessaire pour pouvoir résoudre les problèmes comme ils devraient l’être, c’est-à-dire en recherchant des solutions dans le cadre de la Constitution et des lois. »

Venant d’un ministre nommé par une présidente illégitime cette invocation de la légalité peut paraître osée, mais l’accusation mérite d’être prise en considération. Sans toutefois en exagérer l’importance…

Dans le cœur battant de « Trumpland », Murillo est reçu par de hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche, insensibles par nature à ce genre de considérations. A chacun, il prend par ailleurs soin de dire ce qu’il souhaite entendre. Il rencontre également le tout nouveau président de la Banque interaméricaine de développement (BID), Mauricio Claver-Carone, imposé au forceps par Washington, le 12 septembre, contre tous les usages, aux partenaires latino-américains et européens de l’organisme multilatéral. Les deux hommes se connaissent et s’apprécient. En décembre 2019, en pleine phase de consolidation du coup d’Etat, ils se sont déjà réunis : Claver-Carone était alors Directeur principal pour les Affaires de l’hémisphère occidental (l’Amérique latine) au Conseil de Sécurité Nationale (CSN) des Etats-Unis. Le cénacle au sein duquel l’Empire peaufine ses stratégies. Aujourd’hui comme hier, ils se comprennent parfaitement.

Dernière visite et non des plus anodines : Murillo retrouve celui qui a offert sur un plateau d’argent la Bolivie aux putschistes, le secrétaire général de l’OEA Luis Almagro. En août dernier encore, celui-ci qualifiait de « bassesse » les virulentes manifestations « du MAS » (en réalité beaucoup plus larges que réduites à ce seul parti) déclenchées en réaction à un nouveau report des élections.

Les deux individus abordent manifestement quelques sujets brûlants. Pour ne pas dire préoccupants. Le lendemain de la réunion Almagro avertit par Tweet : « Hier, j’ai rencontré le "MindeGovernment of #Bolivia@ArturoMurilloS". Il m’a fait part de son inquiétude quant à la possibilité de nouvelles fraudes dans le cadre des élections générales2020. Nous nous sommes engagés à déployer un maximum d’efforts pour renforcer la mission électorale de l’OEA en Bolivie et pour garantir la volonté du peuple. »

Des fraudes électorales le 18 octobre… Mais qui diable pourrait les organiser ? Murillo a pratiquement les pleins pouvoirs et il s’en sert. Première mesure prise dès le « golpe » réussi : les membres du Tribunal suprême électoral (TSE), dont la présidente María Eugenia Choque (60 ans), ont été arrêtés et emprisonnés. Nommé par le pouvoir au sein de l’organisme qui gèrera les prochains scrutins, Salvador Romero en est devenu le président. Un parfait chien de garde, qui n’a rien d’un inconnu.

Une vieille amitié lie Romero à Carlos Mesa, actuel candidat à la magistrature suprême, battu l’an dernier par Evo Morales – mais aussi vice-président devenu chef de l’Etat en octobre 2003 après la fuite aux Etats-Unis de l’ultralibéral Gonzalo Sánchez de Lozada. Romero fut alors propulsé par Mesa au TSE, dont il deviendra une première fois président, de 2004 à 2008. Si l’on en croit un câble du 8 janvier 2007 révélé par Wikileaks, il alimente à cette époque en « informations » l’ambassadeur américain Philip S. Goldberg. Celui-ci – actuel représentant des Etats-Unis en Colombie – sera expulsé de Bolivie en 2008 par Evo Morales pour son rôle actif dans la première des tentatives à caractère fascisant destinées à le renverser. Organisée depuis le fief de l’opposition de Santa Cruz, celle-ci échouera finalement grâce à l’intervention de l’Union des Nations sud-américaines (Unasur) récemment créée sous l’impulsion d’Hugo Chávez et Luiz Inácio « Lula » da Silva pour réduire les tensions régionales et faire contrepoids à l’OEA.

En 2011, et jusqu’à 2014, on retrouve Romero au Honduras où, le 28 juin 2009, un coup d’Etat contre le président réformateur Manuel Zelaya a lui été couronné de succès. Washington sachant se montrer reconnaissant, Romero y a été nommé directeur de l’Institut national démocrate (NDI). Créé en 1983 dans le cadre du programme « Soutien international à la démocratie » du Congrès étatsunien, le NDI est financé par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), organisme hautement humanitaire agissant lui-même sous la supervision du président, du Département d’Etat et du Conseil de sécurité nationale (CSN) américains. Après qu’il eut participé à la « normalisation » du Honduras post-coup d’Etat, essentiellement marquée par… des fraudes électorales [6], l’USAID financera plusieurs des conférences données par Romero pour dénoncer la gestion d’Evo Morales.

A Washington, on a le sens de la famille : l’ambassade des Etats-Unis à La Paz a donc annoncé que… l’USAID assistera le… TSE dirigé par… Romero pour l’organisation des élections générales du 18 octobre prochain. Quant à la mission des observateurs de l’OEA – dont la présence a été sans succès refusée par le MAS –, elle sera dirigée par l’ancien ministre des Affaires étrangères (2014-2018) du Costa Rica, Manuel González, celui-là même qui, en 2019, avec son rapport préliminaire, a inventé la thèse de la fraude au lendemain des élections.

Qu’une telle Sainte Alliance organise une manipulation du verdict des urnes favorisant le MAS paraîtra sans doute assez baroque à tout être doué de raison. Qui donc, alors, du côté gauche de l’échiquier politique, pourrait se livrer à un sabotage des résultats du scrutin ? Et comment ?

En décembre 2019, Murillo a sollicité l’aide d’Israël pour lutter contre le « terrorisme » [7]. Il a créé une nouvelle force de police, « antiterroriste » (forcément !), pour « démanteler les groupes étrangers menaçant le pays » (pour qui ne saurait pas lire entre les lignes : derrière chaque cocotier ou chaque sommet de la « Pachamama » se cachent des hordes d’agents cubains et vénézuéliens). En quelques mois, le gouvernement de facto va importer pour 5 millions de dollars d’armements. Préalablement, Murillo a averti qu’il dispose de « réseaux de renseignements » personnels et a annoncé une « chasse à l’homme » ciblant les dirigeants du MAS rebaptisés « animaux ».

Présidente du Sénat, la « masiste » Adriana Salvatierra aurait dû exercer le pouvoir en l’absence d’Evo Morales et du vice-président Álvaro García Linera poussés sur les chemins de l’exil. Elle doit démissionner de son poste après avoir reçu de multiples menaces de mort dirigées contre des membres de sa famille, ce dont profite Añez (seconde vice-présidente du Sénat) pour s’installer avec ses cliques, ses claques, sa Bible et ses « fachos ». Trente-quatre manifestants tués et 115 blessés suivent, lors des soulèvements du secteur de Senkata (à El Alto, périphérie de La Paz) et de la commune rurale de Sacaba (département de Cochabamba). Parallèlement et dans la durée, le pouvoir s’attache à neutraliser ce qu’il considère être la force de frappe politique de ceux qu’il vient de renverser.

Réfugiés dans l’ambassade du Mexique, d’où ils ne peuvent sortir, ne serait-ce que pour partir à l’étranger, quelques-uns des collaborateurs les plus expérimentés et politisés d’Evo Morales – Hugo Moldiz (ex-ministre de l’Intérieur), Juan Ramón Quintana (ministre de la Présidence), Javier Zavaleta (Défense), Héctor Arce Zaconeta (Justice), Wilma Alanoca Mamani (Culture), Víctor Hugo Vásquez (gouverneur du département d’Oruro), Nicolás Laguna (directeur de l’Agence des technologies et de l’information [Agetic]) – sont de ce fait hors-circuit.

Plusieurs centaines d’autres dirigeants du MAS et d’organisations sociales sont poursuivis par la justice. Pour avoir fait l’éloge d’Evo Morales sur WhatsApp, comme Mauricio Jara à Santa Cruz, n’importe quel militant peut se retrouver embastillé, accusé de sédition, d’instigation publique à la violence et – merci la Covid-19 ! – d’attentat contre la santé publique. Même un allié d’hier, et non des moindres, l’ex-commandant en chef des Forces armées Williams Kaliman – le général qui a « suggéré » à Morales de démissionner – n’échappe pas à l’ire des Torquemada. Assigné à résidence, il est jugé pour avoir tardé à appuyer la police dans la répression des foules indigènes descendues dans la rue en appui au chef de l’Etat renversé.

Dans un tel contexte, c’est tout naturellement que, dès le 18 décembre 2019, a été lancé un mandat d’arrêt contre Evo Morales, encore constitutionnellement chef de l’Etat, pour « sédition, terrorisme et financement du terrorisme ». « Il y a un espoir que justice soit faite, se réjouira ultérieurement Murillo sur son compte Twitter, à la fois procureur, juge et bourreau. Nous espérons qu’il aura le courage de revenir et de purger 30 ans de prison, ce qui est le moins qu’il mérite, en terroriste qui a avoué (sic !) ». Le 4 septembre 2020, le pouvoir ira plus loin en annonçant le dépôt d’une plainte devant la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l’humanité (plainte qui n’a bien entendu aucune chance d’être retenue, mais fait le « buzz » et travaille l’opinion). Dans cette optique, quelques « preuves » seraient particulièrement bienvenues. Incarcérée sans jugement, l’ex-cheffe de cabinet de Morales, Patricia Hermosa Gutiérrez, a révélé que le ministère public lui a proposé un « jugement accéléré » et un emprisonnement « à domicile » si elle dénonçait les « actions terroristes » de l’ex-chef de l’Etat.

Mis dans l’impossibilité de rentrer dans son pays pour se représenter, Morales, de l’Argentine où il réside et en chef de campagne du MAS, a fortement influencé le choix du binôme représentant le parti pour la présidence (l’ex-ministre de l’Economie Luis Arce) et la vice-présidence (l’ex-ministre des Affaires étrangères David Choquehuanca). Toutefois, cet objectif urgent et prioritaire ayant été atteint, il n’a pas renoncé à participer directement à la vie politique. Raison pour laquelle il a annoncé en février sa candidature à un poste de sénateur dans son Département d’origine, Cochabamba.

Depuis la chaude Santa Cruz, le Comité civique, force de choc fascisante du « golpisme », s’est immédiatement mis en branle en rugissant, hurlant et glapissant. « C’est définitif, la grève illimitée et les barrages qui seront mis en place dans tout le département si le TSE accepte la candidature d’Evo Morales ont déjà été décrétés », a fait savoir le président du Comité, Rómulo Calvo, le 14 février. Il n’a fallu qu’une semaine au TSE pour calmer le jeu en trouvant, pour rejeter la candidature, un argument pour le moins… amusant : outre qu’il se trouve à l’étranger (bien contre son gré), l’ancien président ne respecte pas l’exigence d’avoir une « résidence permanente » de deux ans dans le département qu’il entend représenter. Difficile en effet pour un chef d’Etat résidant à La Paz depuis 2006 de se dédoubler pour rentrer le soir ou les week-end à Cochabamba, à 387 kilomètres de là [8].

Le même argument surréaliste sera utilisé pour invalider la candidature d’un autre poids lourd, Diego Parry, à Potosi : après avoir résidé pendant un an aux Etats-Unis en tant qu’ambassadeur auprès de l’OEA, il a passé une autre année à La Paz en qualité de ministre des Affaires étrangères. De quel droit entend-il représenter Potosi ?

Exit Morales, exit Parry, exit bien d’autres… Mais le MAS continue à caracoler en tête des sondages.

Pourquoi ?

C’est une bonne question.

Plus qu’un parti traditionnel s’appuyant sur une idéologie clairement définie, le MAS rassemble des forces sociales et associatives, des syndicats et mouvements paysans, des organisations de quartiers, des secteurs de la classe moyenne – un arc-en-ciel de tendances allant de l’indianisme au nationalisme, de la lutte de classe à la social-démocratie. Le grand mérite d’Evo Morales, et sa grande force, est d’avoir su les rassembler à travers cet « instrument politique » pour mettre un terme au néolibéralisme le plus caricatural imposé au pays à partir de la décennie 1980. Il le fit au sein du parti même puis, en 2002, à travers le Pacte d’unité (PU), une alliance du MAS et du mouvement social.

Dans la durée, tant le MAS que le PU ont subi une bureaucratisation progressive. Les instances dirigeantes ont pris le pas sur la base sociale, érodant la force collective.

Par ailleurs, et dans une dynamique très spécifique à la Bolivie, chacun de ces groupes ou organisations sociales, estimant ses intérêts prioritaires, entend avoir la primauté au sein du « processus de changement ». Entre eux, ou entre certains d’entre eux et le pouvoir, les relations changent sans cesse en fonction des rapports de forces, des prises de décisions et des événements : ABC contre D, puis BCD contre A, ou bien AB contre CD, ou AD contre CB… Toutes les combinaisons possibles y passent. Pour certain jusqu’à la rupture, à l’image de la Fédération nationale des coopératives minières (Fencomin) [9], du Conseil national des Ayllus et Markas du Qullasuyo (Conamaq), de la Confédération des peuples indigènes de Bolivie (Cidob), des paysans producteurs de coca de la région des Yungas [10].

Dès avant le « golpe », des transfuges ont quitté le navire, tel Nelson Condori, le dirigeant indigène de la Confédération syndicale unique des travailleurs paysans (CSUTCB), le plus important syndicat du secteur – qui l’a immédiatement désavoué et a réclamé sa démission. Au plus fort de la crise, le secrétaire exécutif de la Centrale ouvrière bolivienne (COB), Juan Carlos Huarachi, lui aussi conspué par une partie de ses troupes, s’allie à l’ennemi de classe pour demander le départ du chef de l’Etat [11].

« Evo tombe ». Trahisons, divisions et hésitations neutralisent toute résistance collective digne de ce nom. Le MAS lui-même se craquelle, divisé entre « radicaux » (comme le jeune et charismatique Andrónico Rodriguez, dirigeant des producteurs de coca du Chapare) et « pragmatiques » (à l’image de la nouvelle présidente du Sénat, Eva Copa). Comme elle, certains prennent leurs distances avec celui qu’hier ils encensaient. « Dans la vie démocratique interne [du MAS], je pense qu’Evo Morales et certains dirigeants doivent comprendre que nous ne sommes pas dans la ligne de confrontation [avec le pouvoir de facto] », précise le sénateur « masiste » Omar Aguilar.

Privé de son leader, figé comme un lapin dans la lumière des phares, le MAS va mourir président déjà certains…

Pari perdu. La base se réorganise, les organisations rurales et indiennes réinvestissent le Pacte d’unité (PU). Contre vents et marées, elles entendent restaurer l’unité des mouvements sociaux, nomment et confirment « Evo » chef de campagne. Au cours d’une réunion en Argentine entre cadres du MAS et représentants du PU, présidée par l’ex-chef de l’Etat, le duo Luis Arce - David Choquehuanca s’impose. Il y a eu fort débat. D’aucuns souhaitaient Choquehuanca candidat à la présidence (parce qu’originaire d’une communauté indigène) et Andrónico Rodriguez (représentant le radicalisme et la jeunesse) en second. Appuyé par « Evo », le pragmatisme l’a emporté. Considéré comme le père du « miracle économique », Arce est susceptible de récupérer une partie des classes moyennes citadines auxquelles il appartient. Choquehuanca assure la continuité en milieux autochtone et populaire dont il est issu. Dépassant ses divisions, le MAS retrouve sa discipline de parti et un rôle d’acteur stratégique.

Les actions arbitraires du gouvernement font le reste. Les « neutres », « lâcheurs », « aveugles » ou « opportunistes » d’hier se mobilisent. Et ils le font aux côtés du MAS. Fédération des conseils de voisinage d’El Alto (FEJUVE), CSUTCB, COB et autres organisations de masse alimentent la rébellion populaire. En août, les provinces de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro et Potosí, départements névralgiques pour la vie économique du pays, sont complètement ou partiellement bloquées par les branches syndicales locales et les mouvements sociaux. Depuis le pouvoir législatif, qu’il domine toujours aux deux-tiers, le MAS diligente des enquêtes sur la corruption du pouvoir. Et, sans ambigüité aucune, chacun peut désormais établir la différence entre ceux qui ont fait dégringoler le taux de pauvreté de 60,6 % à 34,6 % et permis l’accès à l’électricité de 92 % de la population (quand 68,3 % seulement en bénéficiaient une décennie auparavant) et le retour à la tyrannie. Car c’est bien d’une tyrannie dans la pire des traditions latino-américaines qu’il s’agit…

Là où le chef d’Etat gouverne selon la Constitution, le (ou la !) despote impose, sans règle ni loi. Maladie exotique de Républiques bananières et autres extravagants pays andins ? On peut en douter. Car, somme toute, Janine Añez est bien entourée. Son secrétaire privé et plus proche collaborateur s’appelle Erick Foronda. Journaliste, il a été l’attaché de presse de l’Ambassade des Etats-Unis à La Paz de 1995 à 2008. Lorsque Philip Goldberg a été expulsé en septembre 2018 et que les relations diplomatiques ont été rompues, Foronda a suivi son patron à Washington. Il y est resté douze ans, a pris la nationalité américaine et a adhéré au Parti républicain. Il n’est rentré que tout récemment, pour aider Añez à « pacifier » le pays.

Attention : « pacifier » ne signifie pas « administrer pour le bien du plus grand nombre ». Rien de plus caractéristique à cet égard que les premières mesures néolibérales prises par le pouvoir de facto : dès janvier 2020, le ministre de l’Economie et des finances, José Luis Parada, a décrété la libération des exportations de produits agro-industriels, régulées sous Morales pour garantir la souveraineté alimentaire et approvisionner le marché interne à des prix contrôlés. Dans un autre registre, les prêts accordés à l’Etat bolivien pour supposément « affronter la crise sanitaire », dont 327 millions de dollars du Fonds monétaire international (FMI), ont été négociés sans l’aval ni le contrôle du Parlement (constitutionnellement concerné).

Très mal gérée, cette crise sanitaire accentue, au fil des mois, le désastre économique et social. D’alléchantes « affaires philanthropiques » débouchent en permanence sur des scandales de corruption. L’achat pour les hôpitaux de respirateurs surtaxés et inutilisables a conduit à l’arrestation du ministre de la Santé (remplacé illico par un général n’ayant strictement aucune compétence en la matière). D’autres affaires concernent l’acquisition « à prix fort » (il s’agit là d’un euphémisme), par le ministère de la Défense, de 150 000 grenades lacrymogènes destinées à la police ou, au sein de la Direction générale de l’aéronautique civile (DGAC), un clonage d’immatriculation d’avions, dont les premiers bénéficiaires pourraient assez logiquement être des narcotrafiquants.

Puisqu’on parle de gangsters, on notera au passage que la crise ayant entraîné le 28 septembre la « démission » de trois ministres, et non des moindres, soudainement opposés au satrape Murillo – Oscar Ortíz (Economie), Oscar Mercado (Travail) et Abel Martínez (Développement productif) – a permis de faire accéder Branko Marinkovic à la tête du ministère de l’Economie. Fasciste d’origine croate, entrepreneur millionnaire (tendance « paradis fiscaux ») de Santa Cruz, ex-président de son Comité civique, Marinkovic a dirigé en 2008 le mouvement quasi sécessionniste et ouvertement raciste destiné à renverser Evo Morales. Il a également été accusé de financer en 2009 un groupe mercenaire chargé de l’assassiner [12]. En cavale au Brésil depuis cette époque, il a fait son retour en Bolivie en janvier dernier. Lors de sa prise de fonction, la « présidente intérimaire » lui a demandé de travailler avec transparence pour les emplois, la santé et – sans doute un trait d’humour – « pour prendre soin de la démocratie ».

Parce qu’il enquêtait sur trois dossiers impliquant le gouvernement, le procureur général de la Nation, José María Cabrera, dont la fonction, constitutionnellement établie, est d’exercer la défense juridique de l’Etat, a été destitué de façon expéditive le 18 juillet. « Sans aucun doute, a-t-il déclaré, celui qui a demandé et exigé avec véhémence cette révocation est le ministre de l’Intérieur Arturo Murillo, en raison de la remise en cause de la privatisation de l’ENDE [Entreprise nationale d’électrification] à travers un décret suprême qui a été annoncé, mais qu’aucun ministre n’ose signer jusqu’à présent, car il est illégal et causera de graves dommages économiques à l’Etat. » Sans compter que l’enquête diligentée par Cabrera sur l’achat surfacturé des gaz lacrymogènes venait d’entraîner une convocation du ministre de l’Intérieur par la commission mixte de l’Assemblée législative. On prendrait le mors aux dents pour moins que cela. Dès lors, pour faire bonne mesure et deux précautions valant mieux qu’une, Anez destitue également le chef de l’Unité de transparence de la « Procuraduría » (bureau du procureur) Omar Durán.

Le remplacement de Cabrera ne tarde pas, en la personne d’un certain Alberto Morales. Avec lui, aucun risque de mauvaise surprise. L’homme a été employé par l’USAID et a été l’avocat défenseur de Leopoldo Fernández. Ex-gouverneur du Pando, celui-ci est considéré comme l’instigateur du « Massacre de Pando » (assassinat de seize paysans fidèles au chef de l’Etat, le 11 septembre 2008, dans la localité de Porvenir), lors de la tentative de renversement d’Evo Morales.

Malheureusement (pour eux), Alberto Morales et son mentor Murillo avaient négligé deux détails insignifiants : l’existence d’une législation et de députés et sénateurs du MAS décidés à la faire respecter. L’article 12 de la Loi sur le procureur général de la Nation indique comme condition pour occuper cette fonction : « Ne pas avoir eu ni parrainé de procédures et d’actions judiciaires contre l’Etat au cours des cinq années précédant sa nomination. » Ce n’est pas le cas d’Alberto Morales qui a participé, sur ce laps de temps, à au moins cinq procès contre l’Etat bolivien. La mort dans l’âme, il doit démissionner immédiatement.

Durant les quelques heures qui ont séparé son arrivée de son départ, l’éphémère procureur général de la Nation a juste eu le temps, le 8 octobre, d’entamer une action marquée du sceau « priorité absolue » : il a exigé du Ministère public qu’il incorpore les dirigeants du MAS – dont le candidat à la présidence Arce – dans l’investigation menée sur la « fraude électorale » de 2019, et ce sur la base du « rapport de l’OEA ». Autre douche froide ! L’un des membres de la Commission des procureurs qui enquêtent sur cette affaire, Luis Fernando Atanasio, a répondu publiquement : « Le rapport de l’OEA est un rapport. Qu’est-ce que cela implique ? Qu’ils ont simplement recueilli des informations, des données qui leur ont permis d’identifier certaines irrégularités. Mais qu’un rapport suffise pour que nous puissions attribuer des responsabilités à quelqu’un apparaît très précipité. »

Le très démocrate Carlos Mesa s’insurge : non seulement le MAS contrôle encore le Parlement, mais il tire aussi « les fils du pouvoir judiciaire ».

Ambiance délétère, dérive politique et sociale. Mais aussi bourbier dans lequel les luttes d’influence sont vives, les haines inexpiables, les ambitions démesurées. Dès décembre 2019, Áñez a évoqué la convocation d’un sommet des dirigeants politiques destiné à examiner la possibilité d’un front unique de l’opposition. Lors d’un entretien accordé à Televisión Universitaria, elle a précisé : « Nous ne voulons pas une dispersion des votes, nous ne voulons pas qu’il arrive ce qui est arrivé le 20 octobre » (tiens donc… suggérait-elle par là fort imprudemment qu’Evo Morales avait remporté le scrutin ?).

Tenu le 30 décembre à La Paz, à l’initiative du Comité civique pro-Santa Cruz (CCPSC), pilier « ultra » de la lutte anti-Morales et anti-MAS, ce sommet réunit notamment les ex-candidats battus Carlos Mesa (Communauté citoyenne) et, avec un score ridicule, Jorge « Tuto » Quiroga (Libre 21), lui aussi ex-président (2001-2002) et jusqu’à peu porte-parole d’Añez pour convaincre la communauté internationale qu’il n’y a pas eu de coup d’Etat. La réunion n’aboutit à rien. Les candidats restent aussi nombreux. L’alliance Creemos (Nous croyons) présente Luis Fernando Camacho, ex-président du Comité civique de Santa Cruz, dit « le Bolsonaro bolivien », acteur principal du renversement d’ « Evo ». Derrière ces poids lourds, ajoutant à une future dispersion des voix, quelques comparses complètent le tableau – Chi Hyun Chung (Front pour la victoire ; FPV), María Bayá (Action démocratique nationaliste ; ADN), Feliciano Mamani (Parti action nationale bolivien (PAN-BOL).

Désespérée par cette multiplication des candidatures, qui immanquablement mènera à la victoire du MAS, Añez annonce que, en représentation de Démocrates, elle… se présentera elle aussi à sa succession. Elle s’était engagée à n’en rien faire lorsqu’elle a pris la tête de la « transition -pacification ». Désarticulant définitivement la coalition qui a réussi le « golpe » et la divisant désormais en quatre, la décision fait scandale. Mesa « le centriste » accuse Añez d’ « abus de pouvoir » parce qu’elle « n’a aucune chance de gagner l’élection en raison de sa gestion corrompue ». D’un avis quelque peu différent, l’ Añez en question multiplie les efforts pour prendre la tête de la droite, sans y parvenir. Le cœur de l’électorat de son parti se trouve à Santa Cruz, où il est né, mais, du fait de ses hauts faits d’armes pour renverser l’ « Indien », Camacho l’y domine largement. Elle demeure donc quatrième, au niveau national, dans les enquêtes d’opinion, derrière Arce, Mesa et Camacho, avec un misérable 10 % des estimations.

De son côté, tout en le qualifiant de « grand héros », d’ « homme important pour le futur de la Bolivie », le chef de campagne de Camacho, Ronald MacLean, abandonne son champion en rase campagne : « Luis Fernando a adopté une stratégie qui le place davantage à l’Est, à Santa Cruz et dans le Beni [départements d’opposition radicale], ce qui, d’après moi, l’empêchera d’arriver à la présidence parce qu’on ne peut pas gagner une élection nationale sans une forte présence dans l’Ouest [zones de l’altiplano paysan et indigène historiquement favorable à « Evo »]. »

Panique à bord du Titanic de la réaction. L’ambassade des Etats-Unis, où la chargée d’affaires Charisse Phillips (en l’absence d’ambassadeur) n’a rien d’une fonctionnaire de troisième ordre, s’est vue contrainte de hausser le ton. Le 17 septembre, Añez doit déposer les armes. « Ce n’est pas un sacrifice, c’est un honneur, lâche-t-elle, avec un sourire crispé, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Je le fais devant le risque que le vote démocratique ne se divise entre plusieurs candidats avec pour conséquence que le MAS ne finisse par gagner. »

Nul ne peut assurer que toutes les voix d’Añez se reporteront sur Mesa, le « vote utile », malgré un appel en ce sens de son colistier, candidat à la vice-présidence, le riche entrepreneur Samuel Doria Medina, et du ministre de l’Intérieur Murillo. Six candidats demeurent en lice contre Arce et Choquehauanca, encore et toujours donnés favoris. De quoi troubler les méditations de l’archevêque de Sucre et président de la Conférence épiscopale bolivienne, Monseigneur Ricardo Centellas. Le 28 septembre, il appelle la population « à ne pas disperser son vote » pour assurer « la consolidation de la démocratie [13]. »

Comme une sorte de rage sans espoir... La persécution du MAS s’est amplifiée au fil des mois. Fin juin, une plainte pénale a été déposée devant le Ministère public contre Luis Arce pour un prétendu « dommage économique » causé à l’Etat lors de la mise en place en place de l’Administration publique pour la gestion des cotisations sociales des travailleurs. En juillet, l’alliance politique Creemos, de Camacho, a déposé une demande formelle d’interdiction du MAS devant le TSE. Un autre recours de la sénatrice Carmen Eva Gonzáles (Unité Démocratique ; UD), demande également l’élimination du MAS, accusant Luis Arce d’un crime atroce : il aurait commenté des sondages hors des périodes autorisées (ce qui par ailleurs n’a rien d’avéré).

Dans une telle situation, il faut tuer les symboles. « Le » symbole. Pouvoir et médias font courir les bruits les plus infamants sur Evo Morales au sujet d’une liaison amoureuse avec une jeune femme de 19 ans, qu’il connaîtrait – et donc aurait « abusé » – depuis de longues années. Le 15 septembre, le bureau du procureur général a annoncé prolonger de 60 jours l’enquête sur une plainte pénale déposée pour « détournement de mineure » et « traite d’êtres humains », afin de déterminer le lieu où se trouve une supposée autre mineure, dont personne ne connaît l’identité, avec lequel l’ex-président est présumé avoir eu une relation. Sachant par ailleurs que cette pauvresse a été laissée « en état de grossesse », à la suite de cet « abus présumé ». Soixante jours… Le temps de polluer toute la fin de campagne électorale et les semaines postérieures au scrutin, le temps de travailler les classes moyennes nationale et internationale sur un thème sensible dans cette période post-« Me Too ».

Une redite, entre parenthèses, du « Zapatagate », cette « fake news » de premier ordre qui, en 2016, sur fond de corruption, de femme fatale et de stupre, a fait perdre à Morales un référendum vital pour permettre sa réélection. Aux féministes – cibles prioritaires de l’opération – qui tomberaient dans le panneau, on rappellera que le 29 juillet est apparue sur les réseaux sociaux une vidéo intime d’Eva Copa, la présidente « masiste » du Sénat, en pleine relation sexuelle avec un supposé compagnon. Grand succès d’audience, haut fait démocratique, passionnants débats. Jusqu’à ce qu’une jeune femme se manifeste et révèle être celle qui figure sur l’œuvre d’art porno, enregistrée à son insu par son ex-fiancé Roly, avant de supplier : « S’il vous plaît, ne diffusez plus cette vidéo, elle ruine ma vie, je suis mère, j’ai peur de rester sans travail.» Pour être complet sur ces méthodes de « guerre sale » on mentionnera que, en novembre 2019, Janine Añez a été victime du même procédé.

Dernière ligne droite. Après un rapport rédigé par le Stanford Internet Observatory, un groupe de recherche sur la désinformation, Facebook informe qu’il vient d’éliminer un réseau pratiquant ce genre d’exercice – 55 comptes Facebook, 42 pages et 36 comptes sur sa filiale Instagram – opérant depuis les Etats-Unis et dont le contenu incluait « des publications d’appui à l’opposition politique au Venezuela et au gouvernement intérimaire de Bolivie, de même que des critiques au parti politique du président mexicain [Andrés Manuel López Obrador, centre gauche]. » Cinq cent neuf mille « followers » suivaient ces pages sur Facebook, 43 000 l’une ou l’autre des pages Instagram. Aux commandes de l’opération, CLS Strategies, firme étatsunienne de relations publiques. Pressé de questions, le cabinet de Jeanine Añez confirmera avoir sollicité et payé les services de CLS Strategies, mais uniquement, et fort modestement, pour des opérations de lobbying à Washington « en soutien à la démocratie bolivienne ». Qui fait feu de tout bois…

Le 9 octobre, à neuf jours du scrutin, le vice-ministre de la Transparence, Guido Melgar, porte plainte contre Arce, accusé d’ « enrichissement illicite ». Là encore c’est l’opinion qui est visée, aucune procédure ne pouvant être menée à bien par le Ministère public dans le court délai précédant l’élection.

Dans un autre ordre d’idée, l’avenir dira si le retrait de dernière heure de la candidature de « Tuto » Quiroga, le 11 octobre, a été dû, comme il se murmure, à des menaces directes d’Arturo Murillo. « J’ai dans l’âme une profonde douleur et une énorme angoisse, a distillé Quiroga sur les réseaux sociaux. J’ai des différences avec les autres candidats, mais j’espère qu’ils pourront agir pour battre le MAS. »

L’enjeu est clair. Nul n’en ignore, Arce arrivera en tête du premier tour – seul le score demeure incertain. Un second tour est indispensable pour que la droite puisse, en se rassemblant, espérer éventuellement l’emporter. Si le MAS triomphait au premier tour ou, éventuellement gagne au second, le caïd de l’OEA, Luis Almagro, en a déjà indiqué la cause : Murillo lui a fait part « de son inquiétude quant à la possibilité de nouvelles fraudes ». Le 7 octobre, Añez a prévenu : « Tant que nous sommes au gouvernement, les populistes autoritaires n’ont aucune possibilité de revenir dans notre pays. Nous les avons déjà avertis et nous allons continuer ; ils continuent à menacer, mais nous, ici, nous allons les affronter. » A son retour de Washington, Murillo a renchéri : « La police est armée » et « la démocratie sera respectée, quel qu’en soit le prix. »

Depuis quelques jours, les groupuscules fascistoïdes de la Résistance jeune Cochala (Cochabamba), des Comités civiques pro-Santa Cruz et de la Résistance Chuquisaqueña (Chuquisaca) multiplient les agressions contre les militants du MAS, les locaux du parti et même le siège du Ministère public, à Sucre (capitale administrative du pays), sa plus haute autorité, le procureur Juan Lanchipa, nommé par l’Assemblée en 2O18, n’ayant pas inculpé les dirigeants du MAS et « protégeant » Morales.

Les instruments du coup d’Etat – l’armée et la police –, qui en 2019 n’ont pas levé le petit doigt pour protéger les tribunaux électoraux départementaux (TED) quand des hordes sont venus les incendier, et avec eux les procès verbaux des bureaux votes, sont ceux qui, le 18, sont chargés d’assurer leur protection. Le TSE, à ce jour, comme l’a dénoncé Marianela Paco, porte-parole du MAS, alertant la « communauté internationale », n’a donné aucune information sur le nouveau système de « comptage rapide ». Les observateurs de l’OEA sont les mêmes que ceux de l’an dernier. L’Union européenne, qui envoie également une mission, a déroulé le tapis rouge, le 1er octobre, quand la ministre des Affaires étrangères Karen Longaric est venue s’exprimer à Bruxelles, comme en meeting, devant la Commission des affaires étrangères du Parlement européen. « C’est un plaisir de vous avoir ici, s’est extasié le président de séance, Witold Jan Waszczykowski, ex-premier ministre ultraconservateur polonais, en la recevant, le beau temps vous illumine et illumine la Bolivie [14]. »

Dans un tel contexte, quel genre de fraude craignez-vous donc, M. Almagro ?

Maurice LEMOINE

Sources: Mémoire des luttes & https://www.les2rives.info/

Notes:

[1] Respectivement sous la plume de Amanda Chaparro et Pablo Stefanoni, in Le Monde daté4-5 octobre 2020.

[2] Lire « Bolivie, chronique d’un fiasco médiatique », Le Monde diplomatique, Paris, octobre 2020.

[3] La loi octroie la victoire au premier tour au candidat obtenant 50 % ou plus de 40 % avec une différence de dix points sur le deuxième. Si ces conditions ne sont pas réunies, un second tour est organisé. En troisième position est arrivé le pasteur évangélique d’origine coréenne Chi Hyung Chung (8,81 % des suffrages) suivi d’Óscar Ortiz, l’homme de la riche Santa Cruz (4,24 %).

[4] Lire (entre autres) « Bolivia dismissed its October elections as fraudulent. Our research found no reason to suspect fraud », The Washington Post, 27 février 2020 ; « A Bitter Election. Accusations of Fraud. And Now Second Thoughts », The New York Time, 7 juin 2020 ; « Silence reigns on the US-backed coup against Evo Morales in Bolivia », The Guardian (Londres), 18 septembre 2020.

[5] Coup d’Etat.

[6] Lire (entre autres) : http://www.medelu.org/Honduras-un-observateur-electoral (2013) ; http://www.medelu.org/Au-Honduras-le-coup-d-Etat et http://www.medelu.org/Au-Honduras-le-coup-d-Etat (2017) ; http://www.medelu.org/Au-Honduras-tout-est-mal-qui-finit (2018).

[7] Le gouvernement d’Añez venait de rétablir les relations diplomatiques avec Tel Aviv après une interruption de dix ans sous Evo Morales.

[8] La décision du TSE sera confirmée le 7 septembre 2020 par le juge Alfredo Jaimes Terrazas de la troisième chambre constitutionnelle de la ville d’El Alto.

[9] Des mesures de régulation du secteur ont provoqué des émeutes en août 2016 et se sont soldées, après la mort de deux manifestants, par le lynchage et l’assassinat du vice-ministre de l’Intérieur, Rodolfo Illanes, venu négocier.

[10] Lire Denis Rogatyuk in Le Vent se lève : https://lvsl.fr/bolivie-anatomie-du-coup-detat/

[11] En 2005, la COB n’a pas appuyé la première élection d’Evo Morales.

[12] La groupe a été neutralisé par la police le 16 avril 2009 dans un hôtel de Santa Cruz lors d’une opération durant laquelle quatre de ses participants ont été tués – Eduardo Rózsa Flores (croato-bolivien), Michael Dwyer (irlandais) et Arpad Magyarosi (roumano-hongrois).

[13] « Usted Elige », Radio FM 90.1, Chuquisaca.

[14] Quelques eurodéputés Verts et membres du groupe Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE/NGL) ont néanmoins sauvé l’honneur en récusant les propos aussi caricaturaux qu’obscènes de la ministre de facto.

Luis Arce, candidat du MAS, lors de la clôture de sa campagne électorale, le 14 octobre, à El Alto

Luis Arce, candidat du MAS, lors de la clôture de sa campagne électorale, le 14 octobre, à El Alto

Entretien. Candidat du Mouvement vers le socialisme (MAS) à l’élection présidentielle du 18 octobre en Bolivie, l’ancien ministre de l’Économie dénonce le climat de tension et de violence entretenu par la droite et l’extrême droite tout au long de la campagne. Ses priorités en cas de victoire : la santé, l’éducation, l’emploi et la restauration des politiques sociales conduites sous les mandats d’Evo Morales, évincé de la présidence par un coup d’État en novembre 2019.

Luis Arce Catacora Nous constatons une écoute attentive des classes populaires et des classes moyennes appauvries, auxquelles nous nous adressons, et nous voyons un resurgissement des mouvements sociaux. Nous avons travaillé à renforcer tout ce processus, et ces mouvements prennent activement part à la campagne, d’une façon que nous n’avions plus vue depuis longtemps. Tous les camarades nous disent, dans les neuf départements de Bolivie, qu’il y a deux fois plus de personnes impliquées dans cette campagne que dans celle conduite l’an dernier. C’est une force précieuse, décisive pour le Mouvement vers le socialisme (MAS).

Luis Arce Catacora Nous sommes confrontés à des violations des droits humains. Nous vivons depuis un an sous le régime d’une dictature, même si elle se dissimule, ne dit pas son nom. Nous sommes persécutés, poursuivis. Cette semaine encore, l’une de nos candidates a été arrêtée par la police, en plein processus électoral ! Ce sont là des procédés lamentables. Il n’y a pas de démocratie. Comment parler de démocratie, lorsque les militants du MAS sont empêchés de faire campagne, d’informer les électeurs sur nos propositions dans certaines zones passées sous le contrôle de groupes paramilitaires, de milices armées ?

Des témoins doivent constater la façon dont nous sommes persécutés, empêchés de faire campagne, cible d’une incroyable propagande.

Luis Arce Catacora Nous sommes extrêmement préoccupés par ce qui se passe. Le Tribunal suprême électoral est en train de procéder à des modifications qui affectent la transparence de ce processus. Par exemple, lors des précédents scrutins, les tribunaux départementaux rendaient publics les résultats bureau par bureau. Il est désormais question de publier des résultats consolidés par groupes de dix à quinze bureaux. Il se cache là quelque chose qui sème le doute. Avec beaucoup d’anticipation, nous avons adressé au Tribunal électoral des lettres demandant que des observateurs étrangers, des journalistes, des organismes, des fondations intéressés à la question démocratique puissent venir en Bolivie pour voir ce qui se passe dans notre pays. Pas seulement le jour du vote : tout le processus électoral doit être observé. Des témoins doivent constater la façon dont nous sommes persécutés, empêchés de faire campagne, cible d’une incroyable propagande. Nous voulons que ces observateurs restent après les élections. La droite sera défaite, c’est une certitude, malgré ses appels au « vote utile ». Notre peur, c’est que, une fois vaincue, elle proclame coûte que coûte, dès dimanche soir, un second tour. Une telle manœuvre entraînerait des troubles que nous voulons absolument éviter.

Luis Arce Catacora Cette manipulation est désormais connue et établie. Ce qui n’a pas empêché l’OEA, dans une offense décomplexée au peuple bolivien, de dépêcher pour le scrutin de ce dimanche la même délégation que l’an dernier. L’OEA a montré un manque flagrant de transparence et d’engagement en faveur de la démocratie en Bolivie.

Luis Arce Catacora Nous allons gagner dès le premier tour, c’est sûr !

Luis Arce Catacora Nous ne pensons pas à des forces politiques, plutôt à des secteurs de la société bolivienne. Je sors d’une rencontre avec des chefs d’entreprise, des patrons de PME. Nous sommes ouverts au dialogue avec tous les secteurs, pour être en capacité de pacifier réellement le pays, d’emprunter le chemin du développement.

Nous sommes le seul pays au monde où les écoles sont fermées depuis un an !

Luis Arce Catacora Le plus important pour nous dans l’immédiat, c’est la santé, dans le contexte de la pandémie, avec le risque d’une nouvelle vague de Covid-19. Nous devons sortir, aussi, de la crise éducative. Nous sommes le seul pays au monde où les écoles sont fermées depuis un an ! L’éducation des Boliviens ne les intéresse pas, ils se sont montrés incapables de penser des solutions sur ce terrain. Au-delà de ces urgences, nous allons nous concentrer sur la relance de l’économie, sur l’emploi, sur les revenus des Boliviens, en renouant avec nos politiques sociales, avec le soutien aux populations les plus pauvres. C’est ainsi que nous assurerons le retour à la paix, que nous surmonterons la polarisation : avec des politiques claires, justes et résolues en faveur de la santé, de l’éducation, avec des politiques de relance économique et de progrès social.

La vraie raison de ce désastre économique, c’est le retour des options néolibérales.

Luis Arce Catacora Il est très mauvais ! Lorsque nous étions au gouvernement, le taux de croissance était de 4,5 %. Et au dernier trimestre, l’an dernier, il est tombé à 1,1 % ; le pays a plongé dans la récession avant la pandémie. La vraie raison de ce désastre économique, c’est le retour des options néolibérales. Nous allons renouer avec le modèle qui rendu possibles à la fois de bons résultats économiques et des progrès sociaux.

Luis Arce Catacora Ces dernières années furent celles du retour au pouvoir d’une droite néolibérale, avec des conséquences très négatives, un appauvrissement des populations. Regardez ce que ça donne au Brésil ! Regardez les souffrances endurées par le peuple chilien. C’est pour nous une préoccupation. Nous sommes témoins de ce retour du néolibéralisme en Amérique latine. Nous constatons que cela ne fonctionne pas. Notre expérience est celle d’un abandon du néolibéralisme : en puisant dans nos propres ressources, en faisant nos propres choix en toute indépendance, nous nous en sommes sortis bien mieux qu’en recourant au Fonds monétaire international.

Luis Arce Catacora Evo Morales reste le président du MAS. Cela tient à sa décision, nous ne pouvons rien en dire, c’est à lui de décider, c’est à lui qu’il faut poser la question. Nous allons constituer un exécutif ouvert à la jeunesse. Nous voulons promouvoir une nouvelle génération, des figures nouvelles, issues des classes populaires, pour préparer l’avenir, aller de l’avant, transmettre et pérenniser l’expérience politique qui est la nôtre.

Entretien réalisé à Cochabamba (Bolivie) par Rosa Moussaoui, envoyée spéciale de l'Humanité.

source: https://www.humanite.fr/

El Alto, le 14 octobre. Manifestation de soutien à Luis Arce, candidat du MAS aux élections générales boliviennes

El Alto, le 14 octobre. Manifestation de soutien à Luis Arce, candidat du MAS aux élections générales boliviennes

Reportage. À la veille des élections générales du 18 octobre, date imposée par les mobilisations populaires de cet été, le gouvernement de facto cultive un climat de tension et de violence. Cochabamba (Bolivie), Rosa Moussaoui, envoyée spéciale de l'Humanité.

Dans un recoin de la rue d’Espagne, une femme à la jupe sale et déchirée, accroupie, lange son bébé à même le sol. Sur le trottoir d’en face, trois orphelins, un adolescent, un enfant et un tout-petit espèrent vendre aux passants la brassée de plantes médicinales posée à leurs pieds. Maladroitement tracés sur une affichette qu’ils arborent, ces mots : « Aidez-nous, s’il vous plaît, señores y señoras ». Au bout de la rue, la place du 14-Septembre, avec sa fontaine aux trois grâces et les ocres de ses façades, cultive, à l’ombre de la cathédrale, une languissante nostalgie coloniale. Sous les arcades, une vieille femme quechua, mains calleuses, dos voûté, nattes grises, vient de faire tomber, bousculée par un passant pressé, les quelques pièces glanées dans la journée. Elle se penche pour les ramasser. Une quadragénaire à la chevelure blonde, mise en plis étudiée, tape dans la menue monnaie avec ses chaussures à talons aiguilles. Les pièces roulent loin de la mendiante aïeule.

Au cœur du vieux centre historique de Cochabamba, la place tient lieu d’agora, attirant contestataires, manifestants, syndicalistes et voix critiques. Elle est très fréquentée ces jours-ci. Aux portes de la mairie, sous l’œil de policiers antiémeute harnachés comme à la guerre, des parents d’élèves sont allongés sur des matelas de mousse, enveloppés dans des couvertures. Ils sont en grève de la faim : les écoles, fermées après le coup d’État électoral de l’an dernier contre Evo Morales, n’ont plus rouvert leurs portes, pour cause de pandémie. Les enfants ne reçoivent plus le petit-déjeuner qui leur était offert chaque jour. Les familles les plus démunies, privées par le confinement des ressources qu’elles tiraient du petit commerce informel, exigent une compensation, sous forme d’aide financière ou de paniers-repas. « Nous ne demandons pas l’aumône, mais le respect d’un droit inscrit dans la loi. Assez de la faim ! » lance une mère épuisée.

Plus loin, autour d’une soupe commune, les ouvrières licenciées de l’usine de chimie industrielle Prosil exigent leur réintégration. Une chanson de l’Argentin Horacio Guarany s’échappe d’une enceinte grésillante : « Lutte, lutte, ne cesse pas la lutte ! » Tout près, Roberto Paniagua, cheveux attachés, nu-pieds, les yeux soulignés de noir, jette un œil distrait aux calicots que peignent ses camarades du collectif artistique Qhon (la naissance de l’univers, en langue aymara). À quelques jours des élections générales, il redoute une répétition du scénario d’octobre 2019. « Nous devons sortir, occuper l’espace public. Les putschistes appellent publiquement à la violence, une violence aux racines racistes, soupire-t-il. Ils ont prévenu qu’ils n’accepteraient pas une victoire du Mouvement vers le socialisme. Nous voulons le retour de la justice. Par le dialogue et la démocratie, pas par la confrontation violente. »

À l’autre bout de la ville, dans la zone sud, où les habitations informelles quittent la plaine pour partir à l’assaut des collines, un écheveau de pistes va se perdre dans les barrios altos, les quartiers hauts où sont relégués les déshérités, migrants de l’intérieur venus d’Oruro ou de La Paz, ruraux venus chercher à la périphérie de la ville leur pitance. La nuit tombe sur Lomas de Santa Barbara, un lotissement surgi de terre voilà dix ans. Sous les mandats d’Evo Morales, le programme Bolivia cambia (la Bolivie change) a bien permis d’y financer la construction d’une école et l’ouverture d’une ligne de transports, mais le quartier manque toujours cruellement de services publics de base. Faute de titres de propriété, la plupart des maisons ne sont reliées ni au gaz, ni au réseau d’adduction d’eau potable. À la lueur d’un réverbère, une famille a piraté une arrivée pour laver à grande eau couvertures et matelas.

« La police protège nos agresseurs. La seule chose qui nous tient, c’est la chaleur de ce peuple humble, éprouvé mais mobilisé. » Magaly Gomez, candidate du MAS à la députation

Au bout d’une ruelle défoncée, l’OTB, l’organisation territoriale du quartier, tient une soirée électorale. Des gosses se chamaillent, poursuivis par des chiens décharnés ; un militant agite une bannière noir et bleu, l’orchestre s’échauffe en attendant Magaly Gomez, candidate du MAS à la députation. À son arrivée, la jeune femme distribue des masques chirurgicaux. Depuis le début de la campagne, avec son équipe, elle a été maintes fois menacée, molestée, attaquée par des nervis, tient à nous montrer les vidéos de ces méfaits. « La police protège nos agresseurs. La seule chose qui nous tient, c’est la chaleur de ce peuple humble, éprouvé mais mobilisé, confie-t-elle. Nous défendons un programme de dignité sociale et de participation populaire. Quoi qu’il arrive, nous resterons dans la lutte. »

Ici, la crise sanitaire et la récession ont laissé sur leur passage une asphyxie sèche. Depuis le 17 mars, date du début d’un confinement levé en septembre, les plus modestes n’ont reçu, en un versement conditionné à des démarches compliquées, qu’une aide ridicule : 500 bolivianos, à peine plus de 60 euros. À Sacaba, dans la province de Chapare, pour son dernier meeting de campagne, mardi, dans un stade comble, le candidat du MAS à l’élection présidentielle, Luis Arce, ancien ministre de l’Économie d’Evo Morales, a sévèrement critiqué l’abandon des plus modestes par le gouvernement de facto, promettant de restaurer les politiques sociales conduites par la gauche (lire notre entretien). Avant de mettre en garde ses adversaires contre des manœuvres qui entacheraient la transparence et la sincérité du scrutin.

Ces dernières semaines, le candidat de droite Carlos Mesa, un ancien président qui cherche à cultiver une image de modéré, d’homme de compromis, a multiplié les appels du pied à l’extrême droite, en appelant au « vote utile ». Objectif : réduire l’écart prédit par les sondages, qui le donnent loin derrière Arce, empêcher ainsi une victoire du MAS au premier tour – s’il dépasse les 40 %, le candidat arrivé en tête est élu dès le premier tour à condition de devancer de plus de 10 points le candidat classé second. Les appels de Mesa ont été entendus par l’autoproclamée présidente par intérim Jeanine Añez et par Tuto Quiroga, un ancien gouverneur de la Banque mondiale aux sorties incendiaires. Tous deux ont retiré leurs candidatures ; le candidat d’extrême droite, Luis Fernando Camacho, a refusé de les imiter, mais il offrirait à Mesa une opportune réserve de voix, dans la configuration d’un second tour.

Quelle qu’en soit l’issue, le scrutin du 18 octobre sera le reflet de clivages sociaux, politiques, culturels anciens et profonds, encore creusés par la polarisation née du coup d’État électoral de l’an dernier. Sur l’avenue Heroinas de Cochabamba, théâtre, voilà vingt ans, d’une guerre de l’eau qui contribua de façon décisive à l’ascension d’Evo Morales et du MAS, les défilés se succèdent. Paysans et femmes indigènes en tenue de chola, travailleurs en lutte et petits vendeurs à la sauvette descendus des barrios altos, tout un peuple réprimé, humilié, réduit au silence au lendemain du putch, semble vouloir relever la tête, affirmer son existence politique. Vidal Valeriano, un transportista qui assure avec son minibus la liaison vers Oruro, se réjouit de ce réveil. « Ils nous exploitent et nous méprisent, nous appellent “Indios” et nous affublent de noms d’animaux, souffle-t-il. Nos luttes ont des racines ancestrales. Nous ne baisserons plus la tête. S’ils s’accrochent au pouvoir, la Bolivie sera ingouvernable. »

Rosa Moussaoui

source: https://www.humanite.fr/

Décidé à faire taire les voix indépendantes, l’exécutif a usé de la censure en interrompant la diffusion de 53 radios communautaires.

Ces antennes tissaient sur le territoire et jusque dans les zones les plus isolées du pays une toile précieuse pour le lien social, le débat politique, l’expression culturelle. La Bolivie comptait, jusqu’au hold-up électoral de l’an dernier, 94 radios des peuples autochtones diffusant des émissions en espagnol et dans les langues originaires : la loi sur les télécommunications attribuait à ces antennes communautaires 17 % des fréquences.

Dans leur guerre de l’information, le gouvernement de facto et les nervis qui l’appuient ont contraint 53 de ces stations à suspendre leurs programmes d’information : certaines ne diffusent plus que de la musique, d’autres ont tout simplement cessé d’émettre. La stratégie pour réduire au silence ces voix indépendantes ? Déchaînement de violence, asphyxie financière. Des radios ont d’abord été attaquées, pillées, leur matériel détruit. De quoi convaincre la plupart d’entre elles de baisser le rideau pour protéger leurs fragiles infrastructures en attendant des jours meilleurs. Les plus récalcitrantes ont dû mettre la clé sous la porte à leur tour : les ressources pour rémunérer leurs salariés se sont asséchées, après la suspension des paiements de la publicité d’État.

Politique justifiée sans complexe par la vice-ministre de la Communication, Mónica Coelho, qui a entrepris, dès son installation, « d’évaluer la performance des radios communautaires province par province » en vue d’une « restructuration » et d’une « réaffectation des équipements ». « En réalité, elles ne fonctionnent pas toutes comme elles le devraient. Ce que ces radios communautaires ont à diffuser, ce sont des programmes éducatifs, de santé, mais pas de politique ; en réalité, elles étaient malintentionnées depuis le début, elles ont joué un rôle très irresponsable en incendiant la Bolivie, en mettant le feu à nos villes, et de quelle ma nière ? En dressant le constat du racisme, des discriminations parmi nous, les Boliviens », a-t-elle expliqué.

Confortés par la complaisance des grands médias, les membres du cabinet de l’autoproclamée présidente par intérim, Jeanine Anez, n’ont jamais dissimulé leur aversion pour la presse indépendante. Le 14 novembre 2019, Roxana Lizárraga, tout juste propulsée ministre de la Communication, menaçait de poursuivre pour « sédition » les journalistes boliviens et étrangers couvrant les protestations populaires réprimées dans le sang. De tels reportages, estimait-elle, relevaient de la « désinformation ».

Rosa Moussaoui

source: https://www.humanite.fr/

Le 12/10/2020, à 11:51, Sec. Politique Ambassade du Venezuela a écrit :

Chers amis - Chers Camarades

Trouver ci-joint : Lettre adressée par le président Nicolas Maduro Moros aux peuples du monde.

A diffuser sans modération.

Fraternellement,

Ambassade de la République Bolivarienne du Venezuela en France

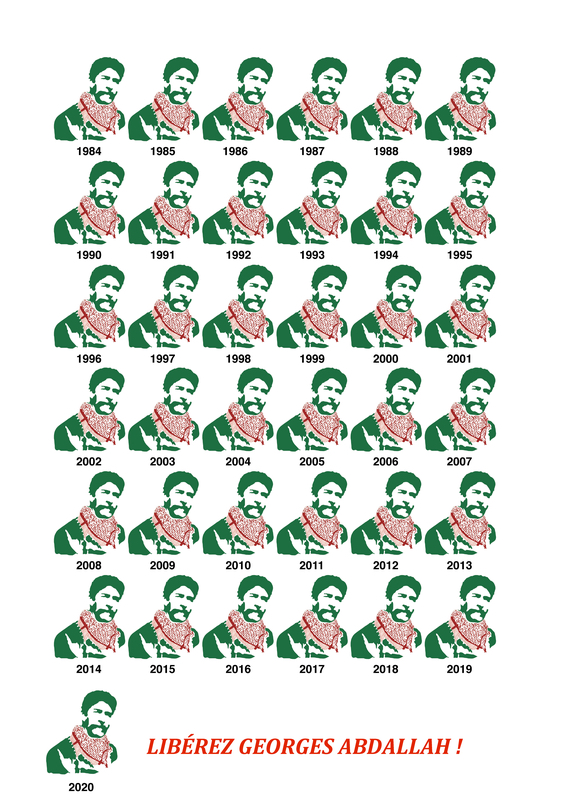

Le PRCF mobilisé en 2019 pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah

Le PRCF mobilisé en 2019 pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah

Tous et toutes à Lannemezan le 24 octobre !

Après qu’en cette période de rentrée, une délégation de militants du PRCF s’est rendue à la prison de Lanmezan pour visiter et soutenir le plus vieux prisonnier politique de France, les communistes appellent une nouvelle fois à participer à la manifestation nationale pour sa libération.

Dans un nouvel appel, l’Union Juive Française pour la paix nous rappelle pourquoi Georges Ibrahim Abdallah doit être libéré

Georges Ibrahim Abdallah va entamer sa 37ème année de prison. En soi, c’est une infamie, un scandale inacceptable.

Georges est un communiste libanais. Il s’est engagé au côté du peuple palestinien et en défense de son propre pays au moment où l’armée israélienne envahissait le Liban. Les invasions de 1978 et 1982 causeront la mort de dizaines de milliers de personnes, dont les habitant.es des camps palestiniens de Sabra et Chatila.

Quand les troupes impérialistes, états-uniennes et françaises, débarquent à Beyrouth et tentent d’y installer un régime fantoche, les FARL (Fractions Armées Révolutionnaires Libanaises, groupe auquel appartient Georges) ripostent et portent cette riposte à l’étranger.

Georges a été condamné à la prison à perpétuité pour « complicité d’assassinat » sur les personnes d’un membre de la CIA, attaché militaire à l’ambassade états-unienne à Paris, et d’un agent du Mossad, un acte de résistance.

Dans quel pays, alors que l’avocat de la défense reconnaît, le soir du procès, être un agent des services secrets français informant quotidiennement sur tout ce que lui dit son client, le procès n’est pas refait ? Ce pays, c’est la France.

Dans quel pays, alors que celui qui a arrêté Georges (le préfet Yves Bonnet) répète que les preuves ont été fabriquées, le procès n’est pas refait ? Ce pays, c’est la France.Georges est un prisonnier politique palestinien délocalisé en France. Pour satisfaire ses alliés (États-Unis et Israël), pour flatter l’électorat d’extrême droite et les tenants d’une politique sécuritaire qui, chaque jour, porte atteinte aux droits fondamentaux, le gouvernement français le maintient en détention perpétuelle.

Georges est libérable depuis 1999 d’après les lois françaises. Par deux fois, la justice française a prononcé sa libération et le gouvernement s’y est opposé. La dernière fois, c’est le Ministre de l’Intérieur Valls qui a refusé de signer l’expulsion, faisant de Georges un « détenu administratif », alors que le Liban se déclare prêt à l’accueillir. Quand le nouveau ministre de la Justice affirme que toutes les voies du droit ont été suivies, c’est faux : la décision de refuser sa libération est purement politique.

Malgré cette détention interminable, Georges est resté le révolutionnaire de sa jeunesse. Le moins qu’on puisse dire, c’est que la nécessité de combattre l’impérialisme et le capitalisme est toujours d’actualité.

Toutes les associations défendant les Droits de l’Homme (Amnesty International, Human Rights Watch …), affirment que la détention perpétuelle est un crime de torture à abolir.

Cette année, de nouvelles personnalités et de nouvelles organisations s’engagent pour la libération de Georges.Retrouvons-nous toutes et tous à Lannemezan le 24 octobre, car il est de notre devoir de le faire sortir.

Libérons Georges.

Coordination nationale de l’UJFP le 8 octobre 2020

https://www.ujfp.org/spip.php?article8097

✮ Préparation des départs en car pour la 10e manifestation devant la prison de Lannemezan, le samedi 24 octobre 2020 :

☞ Bordeaux : rdv 8h30, place Ravezies, retour vers 22h. Participation 10€ minimum. Pour s’inscrire liberonsgeorges33@riseup.net

☞ Marseille : rdv à 5h45 gare Saint Charles (à confirmer), arrêts à Martigues, Istres , Montpellier, probable retour à Marseille vers minuit. Participation financière : BUS PACA MANIF GEORGES ABDALLAH – CotizUp.com Et pour s’inscrire : Soraya 07 68 50 21 65 et Adil 06 13 20 51 51

☞ Paris : départ vendredi 23 octobre à 21h30, retour dimanche 25 octobre au matin. Participation, 50€. Pour s’inscrire, campagne.unitaire.gabdallah@gmail.com

☞ Toulouse : rendez-vous à 11H30 au métro Basso Cambo, prix libre, pour s’ inscrire collectifpalestinevaincra@gmail.com

✮ Actions à venir pour le mois de mobilisations qui précédera la manifestation :

☞ Marseille : soirée Abdallah le 17 octobre à Martigues, organisée par le FUIQP et le Collectif Solidarité Palestine Martigues, avec pour intervenants : René Naba (spécialiste du Moyen-Orient) et Pierre Dharréville (député de la circonscription), à 18h au « Rallumeur d’Étoiles », quai Brescon.

☞ Paris : rassemblement hebdomadaire vendredi 18h place de Ménilmontant. Appel pour le vendredi 2 octobre, avec le rappel du calendrier des actions prévues par la Campagne unitaire Ile de France

☞ Toulouse : mobilisations prévues par le Collectif Palestine Vaincra

Dans un article d’octobre 2020, le Monde Diplomatique titre : « Bolivie, chronique d’un fiasco médiatique », mimétisant le titre du roman de Garcia Marquez : « chronique d’une mort annoncée ».

les commentaires en italiques sont d’Antoine Luci, Commission International PRCF

Dans une introduction objective qui rappelle l’analyse du site Cochabamba de la Jeunesse Communiste de Bolivie, le MD se veut rassurant. En deux tours, prévus par la constitution bolivarienne, le président sortant Evo Morales devance son adversaire Carlos Mesa de plus de 10 points et est déclaré vainqueur avec 48% de voix contre 36,51% pour Mesa.

Malgré l’évidence des faits, Mme Jeannine Añez, une sénatrice de second rang, s’autoproclame alors présidente, sans quorum au parlement, tandis que la presse internationale dénonce une tentative de fraude, dont on sait, souligne le chroniqueur, qu’elle n’a jamais eu lieu.

De quoi rappeler l’objectif des États-Unis de mener la guerre au Venezuela et à la Bolivie, projet clairement dessiné par l’administration Trump !

Si bien que Sintes, sur France Inter, lui reconnaît les vertus d’un président extrêmement populaire, d’une longévité largement supérieure à celle de ses prédécesseurs tandis que Xavier Mauduit dans « 28 minutes » sur Arte, le 12 Novembre 2019, lance en souvenir qu’en 1871, Mariano Melgarejo, ancien président bolivien indien, fut renversé après avoir endetté et cumulé les défaites lors de conflits territoriaux.

Que vient faire cette comparaison insidieuse colportée par les médias de masse ? Car cette allusion à l’histoire de la Bolivie est totalement anachronique et cache l’obstination des États-Unis depuis la Enmienda Platt, 25 février 1901, cette volonté de soumettre les peuples d’Amérique Latine à la soif des États-Unis d’empêcher l’émancipation des peuples. Rappelons qu’Evo Morales a beaucoup fait pour son peuple : construction de logements, redistribution des profits, expropriation des terres pour les redonner aux paysans, nationalisation des hydrocarbures.

La junte Anez, nouveau pouvoir bolivien, poursuit Evo Morales pour « terrorisme et sédition », un chef d’accusation passible de 30 ans de prison qui l’empêche de se présenter.

C’est alors qu’intervient la démission d’Evo Morales le 10 Novembre.

Rappelons qu’Evo a dû se réfugier, sous la pression de l’état major de l’armée et des exactions de l’opposition, au Mexique pour rejoindre l’Argentine.

Interrogé, le consultant engagé par l’Organisation des États d’Amérique (OEA), le professeur Irfan Nooruellin suggère dans son silence la réponse implicite suivante : la Bolivie vient de subir une rupture de l’ordre constitutionnel appuyée par l’armée, autrement dit un coup d’État.

Le Président élu en exil depuis le Mexique et lors d’une émission retransmise en direct sur la chaine UNAM Université National du Mexique s’explique :silence dans les médias internationaux !

Coup d’État militaire contre un gouvernement populaire ? La rédaction de Médiapart, pourtant toujours avide de défendre la “liberté d’expression” et la démocratie, explique le 14 décembre qu’il s’agit d’« une logique beaucoup plus complexe et aléatoire liée à la dynamique cumulative et aléatoire liée à la dynamique cumulative des événements. »

Cette dialectique en apparence a le mérite de révéler combien les joutes verbales sèment la confusion dans les consciences au risque de dire la vérité sur un Président aimé par son peuple et proclamé dans les urnes comme le libérateur du joug du capitalisme et un ancrage au socialisme et à la révolution bolivarienne.

Et le Figaro d’ajouter sa pierre de touche à l’édifice journalistique : « ce n’était pas un coup d’État, c’était un vide constitutionnel”, sous la plume de Patrick Bèle.

Et si, tout simplement, comme le pense le mouvement marxiste, il s’agissait d’une négligence d’Evo Morales de remettre sa confiance aux forces armées au lieu de constituer une armée du peuple au service de la construction bolivarienne et du socialisme ?

C’est pourquoi la Jeunesse communiste de Bolivie a publié sur son site l’analyse de John Curiel, scientifique chercheur au laboratoire des sciences et des données électorales du MIT, titulaire d’un doctorat en sciences politiques de l’Université de Caroline du Nord, comme l’a fait le PRCF (lire ici).

Et la jeunesse communiste de Cochabamba de conclure : La fraude électorale est un problème grave, certes, mais faire confiance à des preuves non vérifiées en tant que preuves de fraude est une menace sérieuse pour toute démocratie.

Gageons que la victoire le 18 Octobre des forces démocratiques et populaires incarnées par les mouvements Mas et « somos Evos » saura relever le défi, refermer une triste page de l’histoire de l’impérialisme Etats-unien, et rouvrir la chronique d’une victoire annoncée.

Par Antoine LUCI, commission Internationale Amérique Latine, PRCF.

d’après des informations de

A la suite du coup d’Etat, la junte militaire installé par les USA et l’Union Européenne, parfaitement consciente de ce qu’Evo Morales avait bien remporté les élections dans les urnes s’est empressé de lui interdire de revenir dans le pays et de pouvoir se présenter aux élections. Après des mois de manifestations pacifiques réprimées dans le sang, son parti le MAS (Mouvement pour le socialisme) se présente aux prochaines élections présidentielles, emmené par Luis Arce. Crédité de 40,3% des voix, devant Carlos Mesa, le candidat de la droite battu à la dernières présidentielle, il devrait l’emporter dès le premier tour, comme le confirme une récente dépêche Reuters citant un sondage de la Fondation Jubileo.

Un second sondage achevé le 29 septembre mené par la CELAG confirme que Arce devrait l’emporter, en dépassant 40% des voix avec plus de 10% des voix d’avance

Avec respectivement 50,2% des intentions de vote dans le district de Cochabamba et 53.6% dans celui de la Paz, Luis Arce confirme que le MAS obtient bien le soutien majoritaire du peuple bolivien.

En panique face à la victoire annoncée, et prévisible au regard des élections de l’automne 2019, du MAS, la junte a tenté d’interdire au Mas de se présenter. Prétextant du commentaire d’un sondage dans les média. Peine perdu, le tribunal suprème electoral a refusé ce subterfuge.

Il ne reste que la force militaire, la répression fasciste et la fraude pour que l’opposition de droite conserve le pouvoir dont elle s’est emparée par un putsch. C’est pourquoi, plus que jamais la Bolivie a besoin que résonne un maximum de voix pour défendre sa liberté et sa souveraineté en brisant le silence de plomb des médias occidentaux, eux qui avaient de manière si tonitruante soutenu le putsch d’Anez / Mesa.

JBC

Luis Arce, porté par le soutien populaire et militant du MAS

Luis Arce, porté par le soutien populaire et militant du MAS

source: https://www.initiative-communiste.fr/

Pas un jour sans que la Chine ne soit dans le collimateur de ce que l’Occident prétendument civilisé compte de médias « main stream », de « think tanks » et d’officines de propagande en tous genres. Adopté par une commission de la Chambre des Représentants, un récent rapport du Congrès des États-Unis, par exemple, reprend les accusations habituelles contre la Chine et invite les agences de renseignement à unir leurs efforts pour lutter contre cette nouvelle menace. « Si nous nous inclinons maintenant, nos petits-enfants seront à la merci du Parti communiste chinois, dont les actes constituent le premier défi du monde libre », avait déjà déclaré le secrétaire d’État Mike Pompeo, de son côté, le 24 juillet.

Nos petits-enfants ? Pauvres gosses ! On les a prévenus, au moins, que des hordes de jaunes assoiffés de sang allaient bientôt débarquer pour les dévorer tout crus ? Après avoir exterminé les Ouïghours et revendu leurs organes au rayon boucherie des supermarchés, ils vont faire pareil avec les Américains, c’est sûr. Terrifiante, abominable, cette Chine communiste ! Nouvel empire du Mal, elle étend son emprise démoniaque sur le monde libre. Elle tisse sa toile, méticuleusement, pour prendre au piège de pauvres Occidentaux qui ne demandaient qu’à vivre en paix et en démocratie.

Ainsi va le monde fictif forgé par homo occidentalis pour les besoins de sa cause perdue ! Servie matin, midi et soir, par les rotatives de la désinformation médiatique, la narration dominante impute à la puissance montante tous les fantasmes qui gangrènent le cerveau malade de celui qui voit le sol se dérober sous ses pieds. Quelle blessure narcissique, en effet, de sentir qu’on n’est plus le maître du monde, et que les ex-colonisés ne baissent plus les yeux devant les fiers représentants de la race supérieure ! En 1945, les USA représentaient 50% du PIB mondial, et Washington détenait 70% de l’or du monde. Aujourd’hui, en parité de pouvoir d’achat, les États-Unis sont derrière la Chine et ils croulent sous les dettes.

En un sens, on comprend cette amertume qui taraude les dirigeants de la « nation exceptionnelle » à l’égard de son grand rival asiatique. Au début des années 2000, avec Bill Clinton, les petits génies de Washington avaient misé sur l’intégration économique de la Chine en espérant qu’elle précipiterait sa décomposition politique. Soumise à la loi fixée par des multinationales brandissant la bannière étoilée, la Chine devait accomplir la prophétie du néolibéralisme en levant le dernier obstacle à la domination du capital mondialisé. L’inverse a eu lieu : Pékin a utilisé les multinationales pour accélérer sa mue technologique et a ravi à Washington la place de leader de l’économie mondiale. Lénine, pourtant, avait annoncé la couleur : « Les capitalistes nous vendront la corde avec laquelle on les pendra ».

Au cours de son histoire mouvementée, la République populaire de Chine en a vu d’autres, et elle n’a pas l’intention de renoncer à un système original dont le réglage a nécessité beaucoup d’efforts. Les pseudo-experts occidentaux nous le répètent bien assez : les Chinois font semblant d’être d’accord avec nous, mais en fait ils n’ont pas changé, ils ont conservé leurs entreprises publiques, ils contrôlent les fluctuations de leur monnaie, les banques chinoises obéissent au gouvernement, et ce dernier planifie le développement de l’économie comme au temps de Mao. Bref, c’est affreux, mais tout se passe, en dépit des apparences, comme si les Chinois étaient toujours communistes. Pas faux, et d’ailleurs on voit le résultat.

Alors que la Chine a quasiment éradiqué, sur son territoire, le virus responsable d’une pandémie qui a déjà fait un million de morts au plan mondial, les États-Unis, qui en comptent 205 000, ont récemment appris que leur président et son épouse avaient contracté la maladie. Il est vrai qu’au moment où Xi jinping paraissait masqué à la télévision chinoise pour appeler à la mobilisation générale contre le « nouveau démon » et engageait une politique dont le succès éclate à la face enfarinée de ses détracteurs occidentaux, Trump et ses homologues persistaient à nier la gravité du phénomène et comptaient sur l’immunité collective pour faire le ménage.

Au fond, ce contraste entre irresponsabilité occidentale et responsabilité chinoise fait penser au scénario de la précédente crise économique. Face au chaos financier provoqué par des années de dérégulation néolibérale et de rapacité boursière, Washington affecta de réguler la finance. Prisonnier de l’oligarchie bancaire, le pouvoir se contenta en fait de creuser le déficit public pour renflouer les banques privées, y compris celles qui étaient responsables, par leur cupidité sans bornes, du marasme général. De son côté, Pékin a fait à peu près le contraire : l’État a consenti des investissements massifs dans les infrastructures publiques. Ce faisant, il a amélioré les conditions de vie du peuple chinois tout en soutenant la croissance mondiale, sauvée du plongeon auquel la promettait la rapacité de Wall Street.

Qu’il s’agisse de la crise financière de 2008 ou de la crise sanitaire de 2020, le bilan comparatif est donc le même : incurie américaine, efficacité chinoise. Mais encore faut-il faire la part, dans cette incurie, du cynisme de classe. Car l’incapacité de Washington à juguler les effets délétères de la cupidité financière n’était pas fortuite, ni involontaire. Pas plus que son affligeante nullité dans la gestion de la crise sanitaire en cours n’est le fruit du hasard. Après tout, l’oligarchie au pouvoir s’est contentée de suivre son instinct de classe : à quoi bon, en effet, voler au secours de ces perdants, de ces « losers » dont on sait le sort que leur réserve la « morale » capitaliste au paradis de la liberté d’entreprise ?